榕 江: 黔东南洪涝灾害

时间:2025-07-01 作者: 阅读:

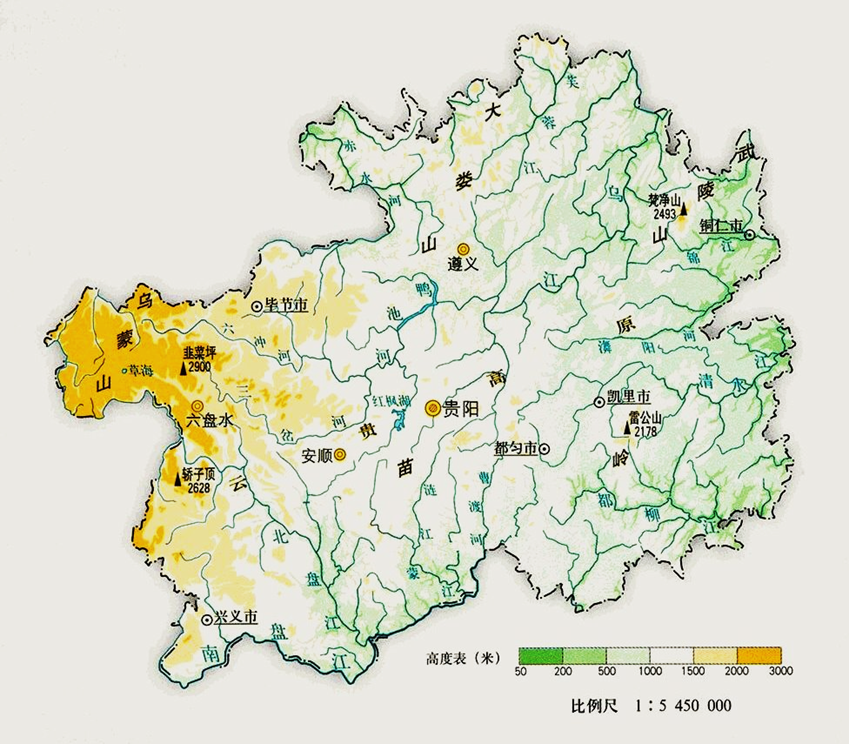

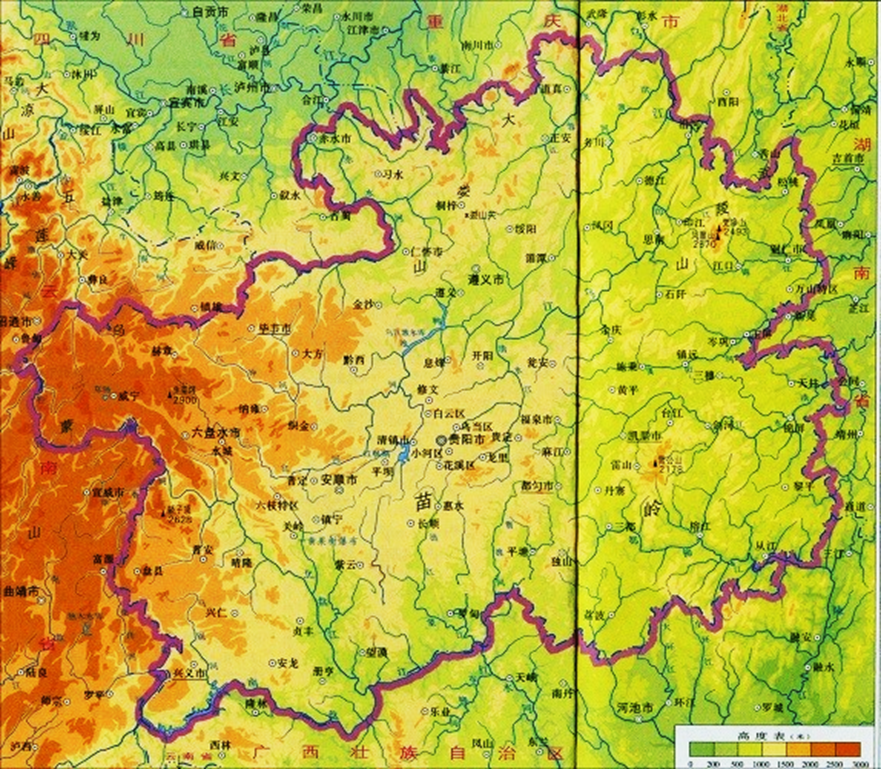

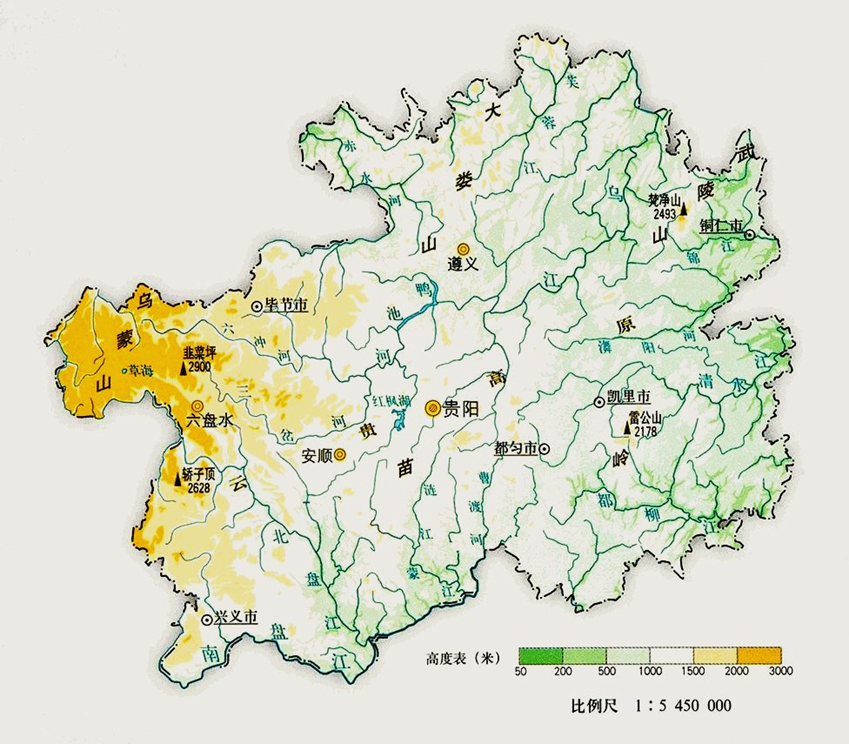

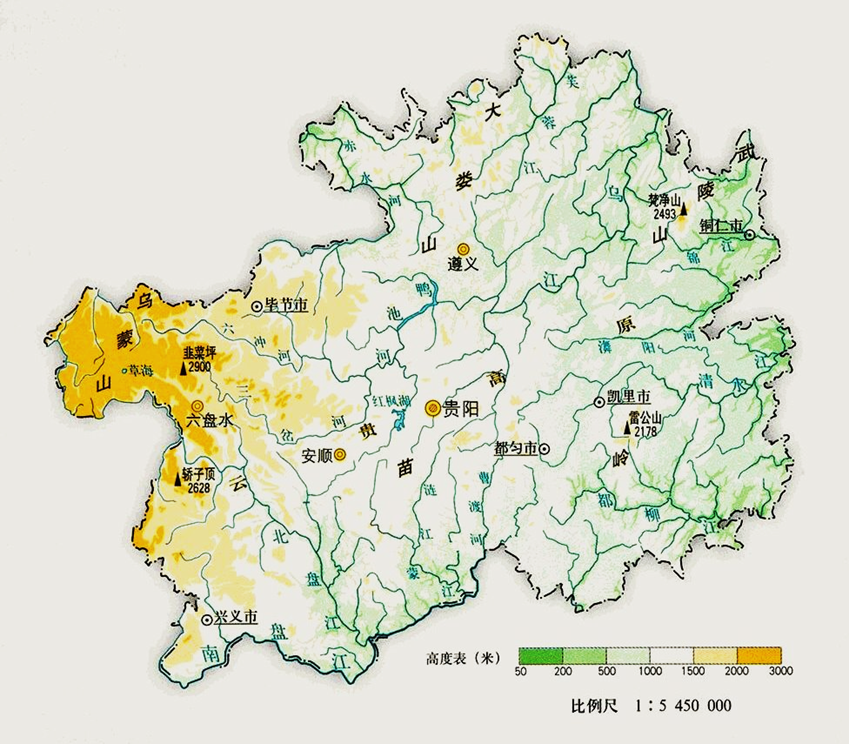

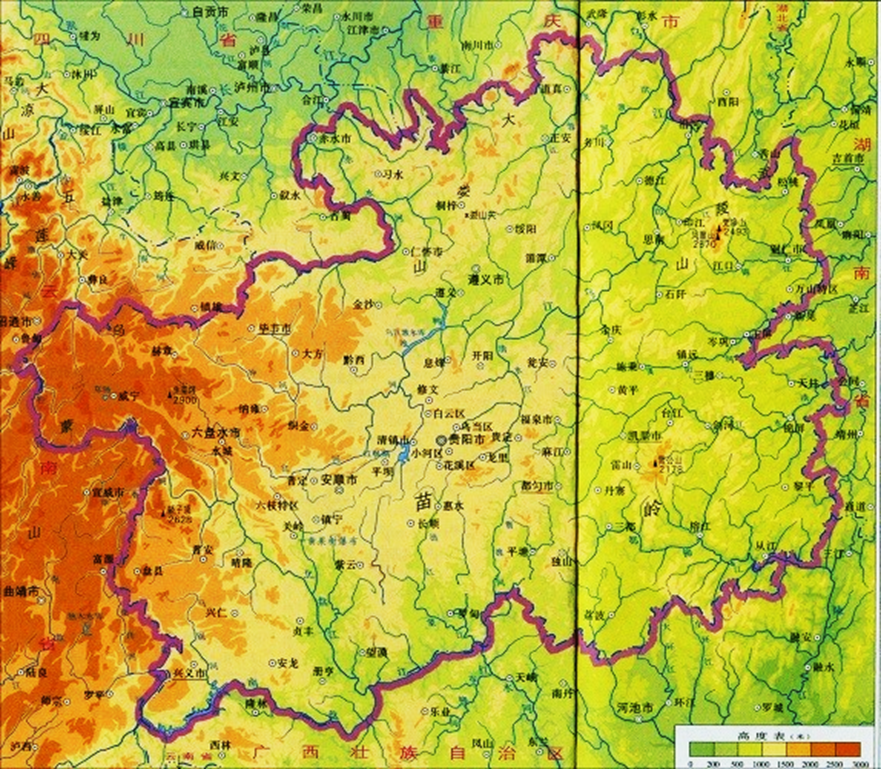

黔东南侗族苗族自治州位于贵州省东南部,地跨东经107°17′20″-109°35′24″、北纬25°19′20″-27°31′40″,南接广西柳州、河池市,东邻湖南省怀化市,省内与遵义、黔南、铜仁毗邻。东西宽220km,南北长240km,土地总面积30282km2。黔东南州地处云贵高原向湘桂丘陵盆地过渡地带,属亚热带季风湿润气候,夏无酷暑,冬无严寒,年平均气温14.6-18.5℃,年降水量1010.4-1367.5mm。州境总体北、西、南三面高而东部低,大部分地区海拔在500-1000m,州境内最高点是雷公山主峰海拔2178m,最低点位于黎平县地坪乡海拔137m。中部雷公山区和南部月亮山为中山地带,西部和西北部为丘陵状低中山区,东部和东南部为低中山、低山、丘陵、盆地(黄浩,2024)。州境内共有大小河流983条,50平方千米以上的河流共198条,以清水江、舞阳河、都柳江为主干,呈树枝状遍布全州,舞阳河与清水江、都柳江的流域面积分别占全州国土总面积的68.36%、29.87%,州的西北小部为乌江水系,属于余庆河支流平溪河的流域范围,其流域面积仅占全州的1.77%(黄浩,2024)。副热带高压是夏季影响黔东南地区的重要天气系统,黔东南汛期旱涝强度与副高强弱及位置密切相关。2000年汛期,黔东南州气候异常,在遭受历史上罕见特大洪灾之后,又出现严重旱灾,旱涝并重,给黔东南州经济建设和人民生命财产造成了巨大损失(杨绍洪,2001)。在地理位置上,黔东南处于黔中高原向湘桂丘陵、盆地过渡的斜坡地带。从地质构造上有台凸、台凹和凹陷,加上有苗岭山脉横亘中西部。地势起伏大,河流众多,河岸坡陡,一遇暴雨,山洪俱下,常常给沿江两岸人民的生命财产造成巨大的损失(聂飞,2001)。

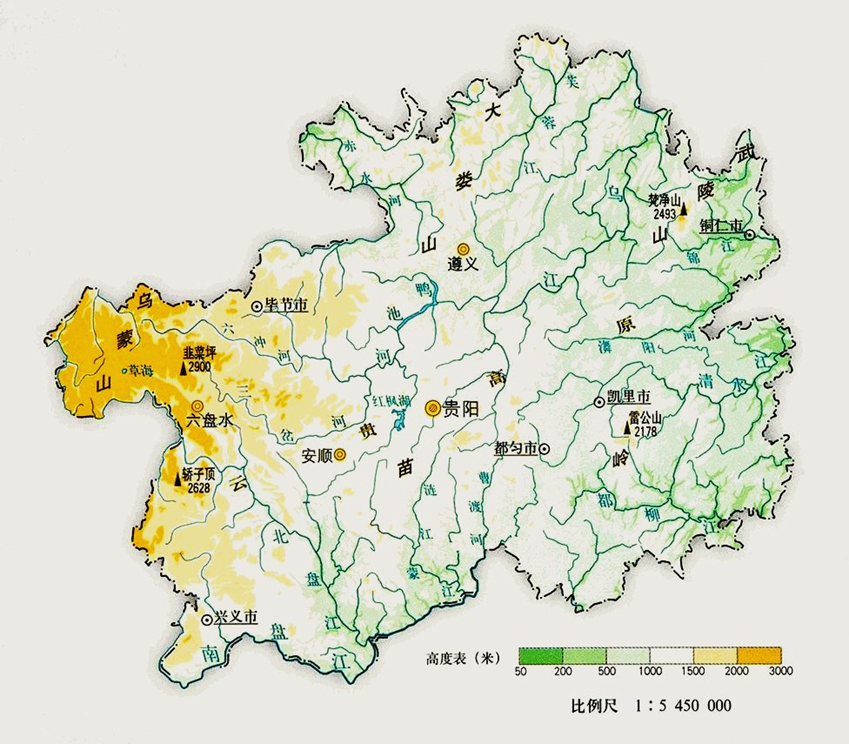

贵州地形图

贵州省的河流分布略图

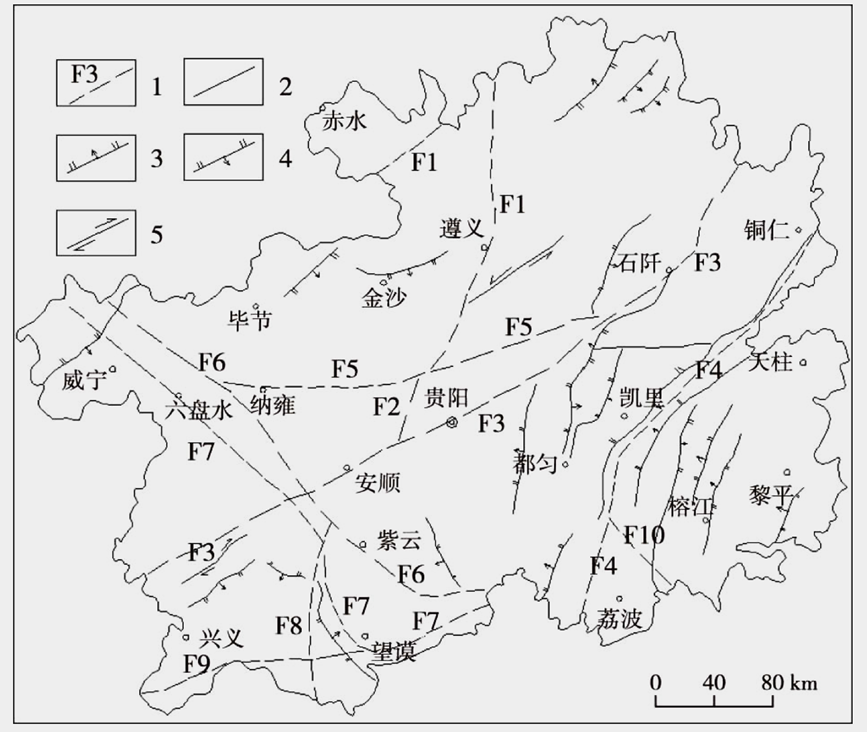

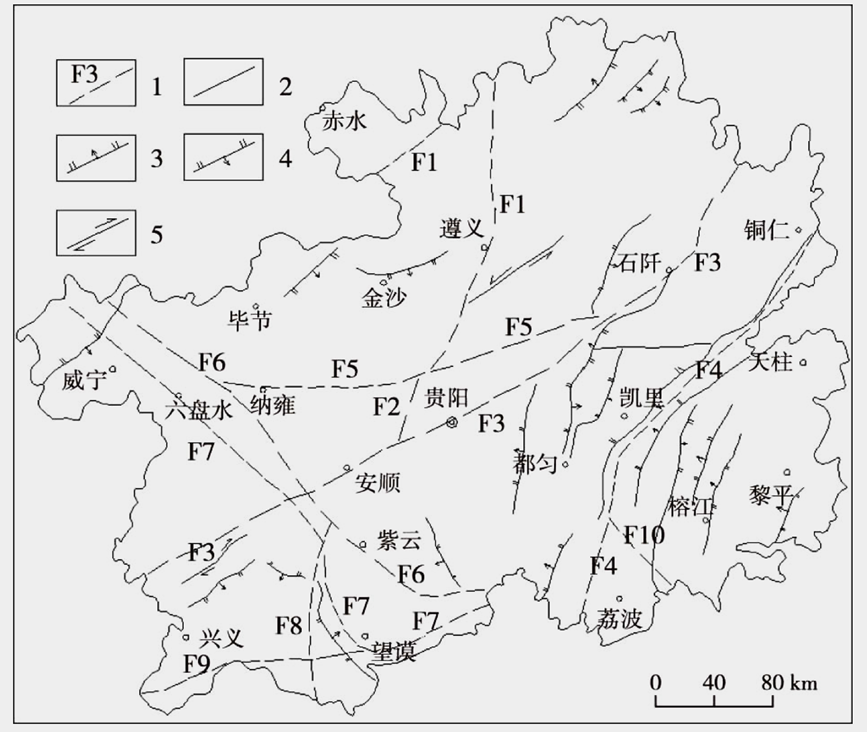

贵州省推测隐伏断层构造,1.推测断层(编号);2.主要断层;3.正断层;4.逆断层;5.平移断层

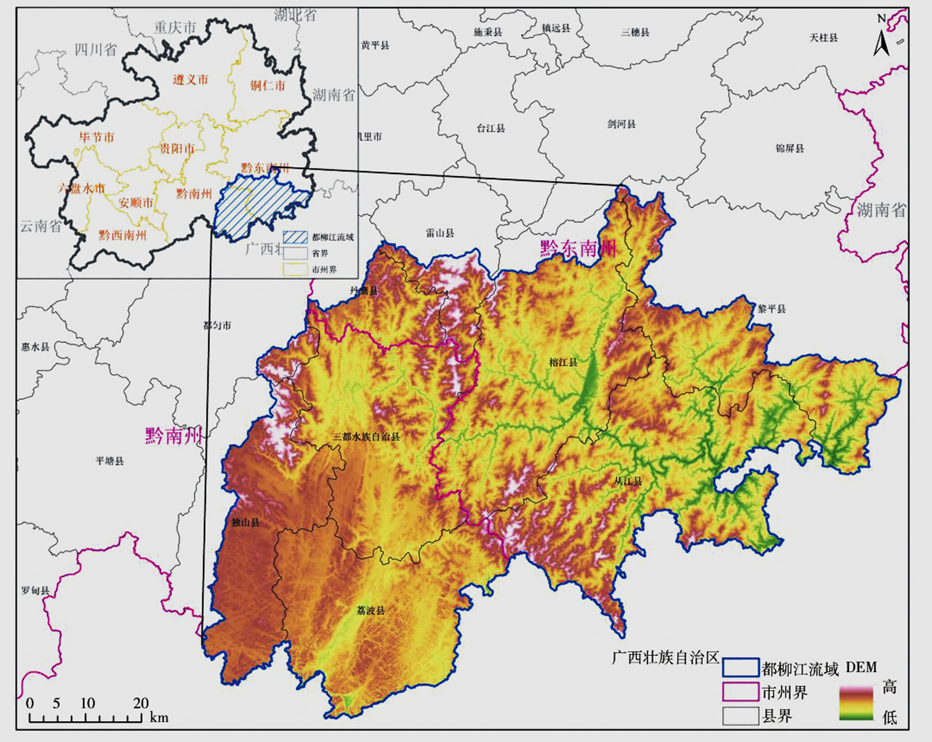

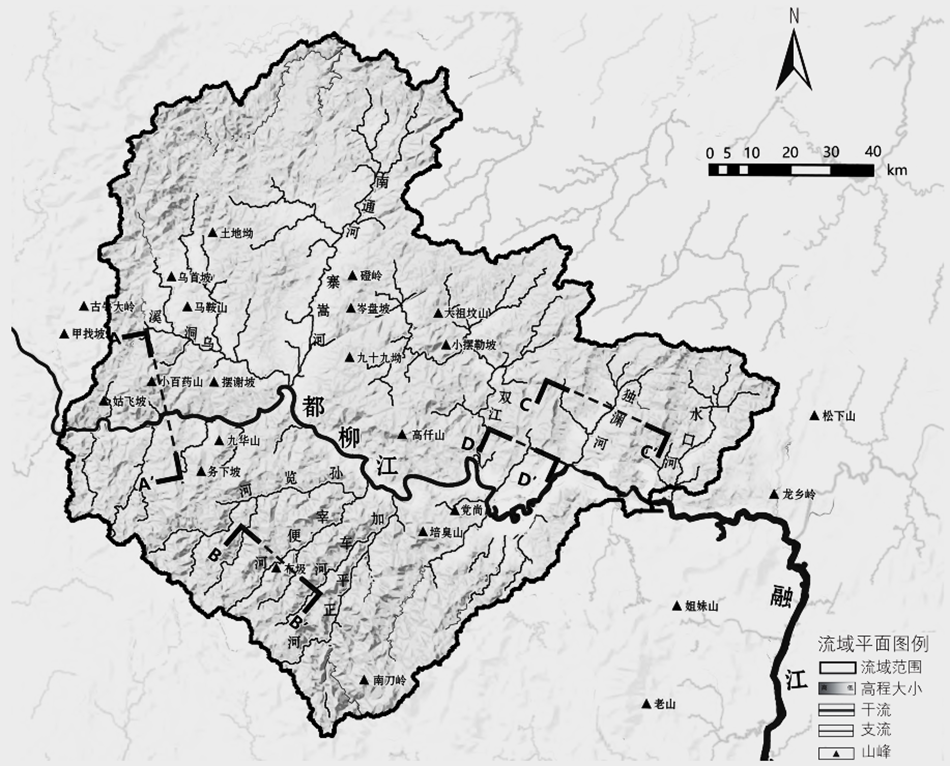

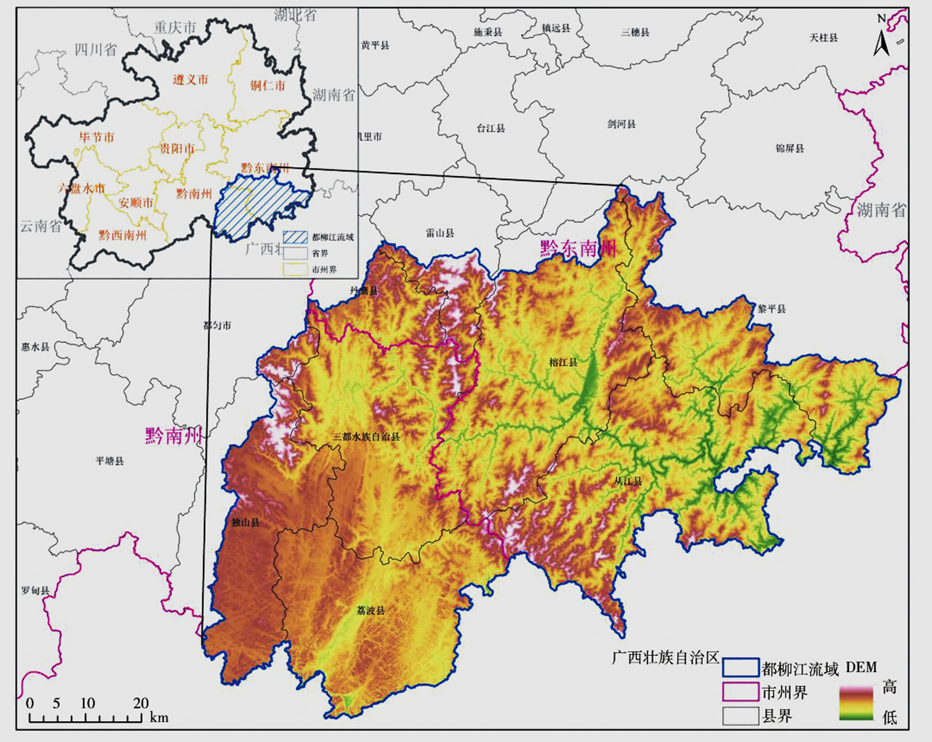

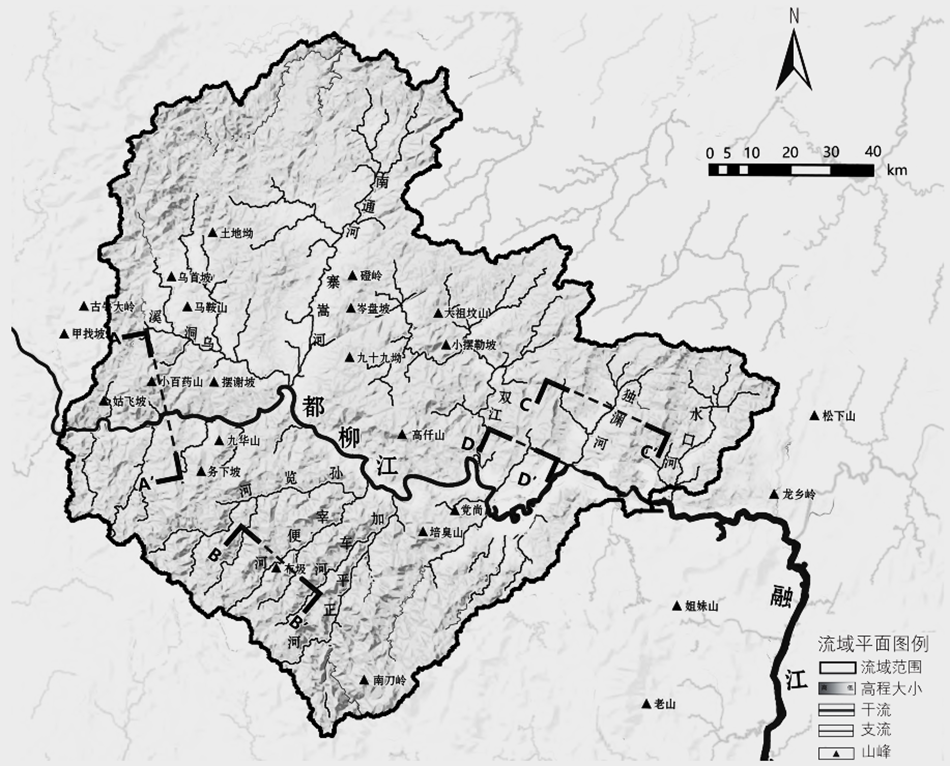

研究区内出露地层有青白口系(Qb)、南华系(Nh)、震旦系(Z)、寒武系(є)、奥陶系(O)、志留系(S)、泥盆系(D)、石炭系(C)、二叠系(P)和第四系(Q)。研究区地处江南复合构造带,主要受雪峰期、加里东期、燕山期及喜马拉雅期构造运动影响,形成一系列主体呈北北东-南南西向的褶皱、断裂 都柳江流域概况 都柳江是珠江水系最大上源西江的主要支流之一,也是贵州省的主要河流,是贵州黔东南地区重要的水源。都柳江是珠江水系西江干流的重要支流都柳江,隶属于珠江水系,是西江水系一级支流柳江流域的上游。它发源于贵州东南部长江与珠江两大流域的分水岭——苗岭山脉。都柳江的干流自西向东流经贵州省三都、榕江和从江县后进入广西,最后汇入珠江水系。它发源于贵州省黔南州独山县,主要流经贵州独山、都匀、三都、荔波、榕江、从江、黎平、丹寨、雷山等9个县市,三都至广西三江口称为都柳江,后更名为融江。都柳江,位于东经107°24′-109°26′,北纬25°07′-26°30′之间,流域全长310公里,流域面积11326平方公里。都柳江分别在南面与打狗河分水,在北面与沅江上游的清水江分水,在西面与六硐河分水;下游南东方向以黔桂边境为界。干、支流呈现不对称树枝状分布(左禹政,2017)。都柳江发源于贵州省苗岭山脉南麓的独山县,为珠江水系柳江上源,位于东经107°24′~109°28′,北纬25°07′~26°30′之间。干流自西向东流经贵州省独山县、三都水族自治县、榕江县、从江县和广西壮族治自区三江侗族自治县,在三江老堡乡与寻江合并后称融江(也称柳江)。都柳江流域处于贵州高原东部边缘、黔中山原向广西丘陇山地的过渡地带,地貌类型为高原低山峡谷地貌类型,东部为低山丘陵地貌。流域地势东南低、西北高,最高峰为冷竹峰。该河流全长约365km,落差1176m,平均比降为3.8‰,流域面积15000km2(左禹政,2017)。都柳江干流大部分河谷呈东西走向。由于河流深切,河谷深、落差大、坡度陡。流域内山区的平均海拔多在800~1000m以上,而河谷和河谷盆地在河的上段海拔为300~450m,中段海拔为210~300m,下段海拔仅为150~210m(郑小波,2005)。都柳江在北面以苗岭山脉与长江水系的清水江分水,在南面以月亮山与珠江水系的打狗河分水,在西面与红水河水系的曹渡河分水(左禹政,2017)。河道狭窄弯曲,坡陡流急,河床多为岩石和沙卵石,浅滩和险滩众多(代应贵,2011;左禹政等,2017;邓磊,2024)。上个世纪末的几十年,由于人类活动的增加、对流域植被的大量砍伐、河谷坡地的过度开垦,使水土流失加剧,生态系统退化。加之在全球气候变化的大背景下,流域的局地气候也发生了变化。这些变化不仅对都柳江流域的森林植被覆盖、农业生产和作物布局产生影响,而且对下游珠江的生态环境也产生了影响(郑小波,2005)

都柳江是珠江水系最大上源西江的主要支流之一,也是贵州省的主要河流,是贵州黔东南地区重要的水源。都柳江是珠江水系西江干流的重要支流都柳江,隶属于珠江水系,是西江水系一级支流柳江流域的上游。它发源于贵州东南部长江与珠江两大流域的分水岭——苗岭山脉。都柳江的干流自西向东流经贵州省三都、榕江和从江县后进入广西,最后汇入珠江水系。它发源于贵州省黔南州独山县,主要流经贵州独山、都匀、三都、荔波、榕江、从江、黎平、丹寨、雷山等9个县市,三都至广西三江口称为都柳江,后更名为融江。都柳江,位于东经107°24′-109°26′,北纬25°07′-26°30′之间,流域全长310公里,流域面积11326平方公里。都柳江分别在南面与打狗河分水,在北面与沅江上游的清水江分水,在西面与六硐河分水;下游南东方向以黔桂边境为界。干、支流呈现不对称树枝状分布(左禹政,2017)。都柳江发源于贵州省苗岭山脉南麓的独山县,为珠江水系柳江上源,位于东经107°24′~109°28′,北纬25°07′~26°30′之间。干流自西向东流经贵州省独山县、三都水族自治县、榕江县、从江县和广西壮族治自区三江侗族自治县,在三江老堡乡与寻江合并后称融江(也称柳江)。都柳江流域处于贵州高原东部边缘、黔中山原向广西丘陇山地的过渡地带,地貌类型为高原低山峡谷地貌类型,东部为低山丘陵地貌。流域地势东南低、西北高,最高峰为冷竹峰。该河流全长约365km,落差1176m,平均比降为3.8‰,流域面积15000km2(左禹政,2017)。都柳江干流大部分河谷呈东西走向。由于河流深切,河谷深、落差大、坡度陡。流域内山区的平均海拔多在800~1000m以上,而河谷和河谷盆地在河的上段海拔为300~450m,中段海拔为210~300m,下段海拔仅为150~210m(郑小波,2005)。都柳江在北面以苗岭山脉与长江水系的清水江分水,在南面以月亮山与珠江水系的打狗河分水,在西面与红水河水系的曹渡河分水(左禹政,2017)。河道狭窄弯曲,坡陡流急,河床多为岩石和沙卵石,浅滩和险滩众多(代应贵,2011;左禹政等,2017;邓磊,2024)。上个世纪末的几十年,由于人类活动的增加、对流域植被的大量砍伐、河谷坡地的过度开垦,使水土流失加剧,生态系统退化。加之在全球气候变化的大背景下,流域的局地气候也发生了变化。这些变化不仅对都柳江流域的森林植被覆盖、农业生产和作物布局产生影响,而且对下游珠江的生态环境也产生了影响(郑小波,2005)  都柳江流域地理区位图(翟香等,2024)遥感监测显示,2000-2021年来都柳江流域植被覆盖度整体为较高植被覆盖度及高植被覆盖度区域,植被覆盖度整体呈现增加趋势

都柳江流域地理区位图(翟香等,2024)遥感监测显示,2000-2021年来都柳江流域植被覆盖度整体为较高植被覆盖度及高植被覆盖度区域,植被覆盖度整体呈现增加趋势  都柳江流域自然环境特征(杨憬铭等,2023) 都柳江流域气候属中亚热带季风湿润气候,气候温和,雨量充沛。(左禹政等,2017;邓磊,2024)。据多年气象资料,流域年平均气温为18℃,年均相对湿度约为80%,最冷月1月平均气温为7.8℃,极端最低气温在-7.2至-10.6℃之间,极端最高气温在28.9至39.2℃之间。年均相对湿度约为80%,年日照时数为1264h,年均总辐射量约为3700至3800兆焦耳平方米,年无霜期为320天,雾日多在60天以下,雨日约为180天,下游雨日低于160天。都柳江流域内,年均风速约为1.5米/秒,冬季多为偏北风,夏季多为偏南风,在低洼河谷处,风向受地形影响,静风率高,山谷风现象明显(左禹政,2017)。都柳江流域年平均降水量在1100-1400mm之间,自上游向下游降雨量递减,山区向河谷降雨量递减。降雨量年内分配不均匀,雨季开始早,5-10月(丰水季)降雨集中,降雨量约占总降水量的70%,11-次年4(枯水季)降雨量明显减少,以1月降水量最少。都柳江流域平均水面蒸发量约为775mm,呈现从南至北递减的趋势。都柳江流域径流主要来源于降雨补给,据多年监测数据,年均径流量约为78.7×108m3,年均径流深为680mm,年均径流系数约为0.51(左禹政,2017)。河谷夏热冬暖、霜期极短、热量充足。夏半年受太平洋暖湿气流影响,雨季开始早,5~10月降水量占全年的70%。由于山地与河谷的高差较大,河谷的局地气候与贵州省同纬度山地相比有较大的差异。由于河谷雨热同季,气温高、雨量充沛,植被生长茂盛。沿河谷形成的坝子是流域的水稻主产区,农作物可一年三熟。自然资源和生物多样性极为丰富(郑小波,2005)。 黔东南州洪涝灾害黔东南是全国28个重点林区之一,有林地面积达110.95万hm2,蓄积5853万m3,森林覆盖率为40.76%,居全省之首。但是受自然和长期人为因素的影响,特大洪涝灾害从上个世纪的50~60年代约5年一次上升到90年代1年一次,在1996年还出现1年三次。当年全州受灾人口达180万人,有6个县城、12个乡(镇)所在地遭洪水袭击,损坏房屋11.2万间,因灾死亡113人,受伤5339人,5.47万人无家可归;水毁各种桥涵1034座;中断公路79条次,损坏山塘、水库986处;淹没工矿企业313个、小水电站1087座,直接经济损失达30亿元。又如,2000年6月在相隔仅10天时间内全州发生两次罕见的洪灾,州内16个县(市)中有212个乡(镇)、4574个村、200.5万人受灾,直接经济损失达10亿元(聂飞,2001)。基于1961~2010年黔东南州16个站逐日降水资料,从1、2和3d洪涝指标体系出发,分析黔东南州洪涝的发生、变化和分布规律表明,50年间黔东南州共有46年发生过洪涝,平均每年7.66站次,多洪涝年集中在20世纪90年代以后,洪涝4月开始,10月结束,主要发生在5~9月;黔东南州从西南向东北洪涝逐渐减弱,麻江、丹寨和雷山西部为洪涝高发区;黄平西部、凯里、榕江西部、锦屏北部和从江为洪涝常发区;施秉、剑河、黎平、天柱和岑巩为洪涝少发区;镇远、三穗和台江为洪涝偶发区(田孟勤等,2016)。 1961~2010年黔东南州洪涝发生次数分月分布列表(站次)(田孟勤等,2016) 由上表可知,50年来黔东南州共发生洪涝383站次,平均每年7.66次,单站0.51次,洪涝开始期在4月,结束期在10月,主要发生在5~9月,其中洪涝最多的为7月,共发生145站次,其次为6月,发生121站次,11月~次年3月从未发生过洪涝;黔东南州各县市中丹寨县洪涝最多,50年共发生52次洪涝,麻江县次之,共发生42次,雷山、凯里、从江、锦屏、剑河、榕江和天柱均属于洪涝较多的县(市),50年来均发生超过20次洪涝;黎平、岑巩、施秉、镇远、台江和三穗属于洪涝较少的县,其中最多的是黎平和岑巩,50年共发生12次洪涝,最少的是三穗县,仅发生8次(田孟勤等,2016)。 1961~2010年黔东南州一般洪涝发生次数空间分布(单位:次)(田孟勤等,2016) 1961~2010年黔东南州重洪涝发生次数空间分布(单位: 次)(田孟勤等,2016) 黔东南州洪涝分区(田孟勤等,2016) 榕江县洪涝灾害榕江县的县城所在地古州镇位于县东南部,苗岭山脉南麓之都柳江畔,总面积5.08km2。榕江县地处都柳江中游,都柳江流域为扇形,地貌为中心峡谷地形,两岸高峻坡陡,坡面汇流时间短,流域处在黔东南稳定多雨区,受雷公山暴雨中心影响,每遇暴雨就产生峰高、量大的洪水导致洪灾。特别是县城古州镇地处都柳江、平永河、寨蒿河三江汇流处,县城下游诸葛洞至都仕河道又弯曲狭窄,河道下泄能力低。三江洪水经常遭遇洪水排泄不畅,加之现有防洪工程设施的防洪标准太低(仅为1~2年一遇洪水标准),所以县城区经常酿成洪灾(韩文林,2001)。洪灾历来是榕江人民的心腹大患。从清乾隆三十五年(公元1770年至)至2000年,共发生洪水灾害约29次。建国前15次,平均11.9a一次。1833年洪水最大洪峰流量1632m3/s,死亡一百余人,全城淹没水深达15m。其次是在1945年,城区淹没水深达12m以上。这两次洪水均为100年一遇以上洪水。建国后榕江县共发生洪灾14次,平均3.5a一次,从统计趋势看,建国后水灾多于建国前(韩文林,2001)。各次洪灾损失统计不详,但重现期不足20年一遇的1996年7月16日洪水灾害损失有较详细的统计:淹没耕地250.4hm2,水冲沙压耕地165.5hm2;淹没房屋3006栋,6012间,倒塌房屋176栋254间,冲走房屋87栋168间,近2万人受灾;公路、桥梁、街道、电力、通讯严重损毁。直接经济损失达到1.02亿元(韩文林,2001)。2000年6月21日,榕江县城区发生30年一遇洪水,县城4/5被淹没,淹没房屋7800栋,冲毁房屋1500栋,倒塌房屋2400栋,造成1.78万人无家可归,受灾人口2.3万人,死亡10人。水冲沙压耕地286.7hm2。县城供水设施损失严重,县城供电中断16小时。本次洪灾直接经济损失达2.6亿元(韩文林,2001)。榕江县地图(局部)(据互联网资料)都柳江的水文环境都柳江发源于贵州独山县的里纳九十九冲,全长365.5km,总落差1214.5m,平均坡降为0.33%。榕江县石灰厂水文站以上流域面积6554km2,榕江县城区以上都柳江面积4160km2,流经县境长77.3km,境内河流平均坡降0.38%。都柳江一级支流寨蒿发源于剑河县,在榕江县城汇入都柳江,主河道长102.9km,流域面积2334km2,河流平均比降0.84%。二级支流平永河发源榕江的蒿岳山,在县城的西北部与寨蒿河汇流入榕寨河,流域面积1086km2,河长91km,河流平均坡降0.99%(韩文林,2001)。榕江县城以上流域属中亚热带冬夏半湿润季风气候,气候温和,雨量充沛。年平均气温18.1℃。多年平均降雨量1211mm,多集中在4至9月份,降水量约占年降水总量的70%至80%,最大24小时降雨量排调站为213mm,县城气象站为212mm,永乐站为203mm(韩文林,2001)。把本、都江、石灰厂三个水文站能控制干流的洪水特性,寨蒿站基本能控制支流寨蒿河的洪水特性,唯有二级支流平永河没有水文站。根据把本、石灰厂、寨蒿河三站水文站同期资料年最大洪峰流量遭遇情况分析,把本站、石灰厂站年最大洪峰遭遇占52%;寨蒿站、石灰厂站年最大洪峰遭遇占40%;三站年最大洪峰遭遇占16%,但多为较大洪水。1945年、1996年、2000年洪水为流域性洪水(韩文林,2001)。根据地区洪水组成分析,把本站与石灰厂站年最大洪峰遭遇的年份中,把本站与石灰厂站洪峰流量比为2.8:10~6.4:10,变幅较大;寨蒿站与石灰厂站年最大洪峰遭遇的年份中,寨蒿站与石灰厂站洪峰流量比为3:10~9:10,变幅也较大;三站同时遭遇时,其洪峰流量比接近面积比。从历史洪水看,1945年、2000年流域性洪水,主要集中在干流上,1996年洪水主要集中在平永河、寨蒿河及都柳江中下游(韩文林,2001)。根据以上对榕江地理水文环境的特性,强化水土保持环境建设,在加强非工程措施建设的基础上,加强近期、远期防洪措施的建设,可以使榕江县城的防洪标准提高到50年一遇(韩文林,2001)。 都柳江流域岩性图 都柳江流域位于江南古陆台加里东期褶皱带南部和华南沉积带燕山期褶皱东南边缘。流域上游三都、独山一带以沉积岩分布为主,碳酸盐岩分布面广,岩溶较发育。流域中下游出露地层主要以下江群(又名板溪群)碎屑岩为主,硅酸盐岩分布较广(左禹政,2017)。黔东南的地层以寒武系、震旦系为主,成土母岩多为砂页岩、变质砂岩、砂质白云岩等。这些岩性风化快,发育的土壤质地疏松,极易被暴雨冲刷流失(聂飞,2001)。

都柳江流域自然环境特征(杨憬铭等,2023) 都柳江流域气候属中亚热带季风湿润气候,气候温和,雨量充沛。(左禹政等,2017;邓磊,2024)。据多年气象资料,流域年平均气温为18℃,年均相对湿度约为80%,最冷月1月平均气温为7.8℃,极端最低气温在-7.2至-10.6℃之间,极端最高气温在28.9至39.2℃之间。年均相对湿度约为80%,年日照时数为1264h,年均总辐射量约为3700至3800兆焦耳平方米,年无霜期为320天,雾日多在60天以下,雨日约为180天,下游雨日低于160天。都柳江流域内,年均风速约为1.5米/秒,冬季多为偏北风,夏季多为偏南风,在低洼河谷处,风向受地形影响,静风率高,山谷风现象明显(左禹政,2017)。都柳江流域年平均降水量在1100-1400mm之间,自上游向下游降雨量递减,山区向河谷降雨量递减。降雨量年内分配不均匀,雨季开始早,5-10月(丰水季)降雨集中,降雨量约占总降水量的70%,11-次年4(枯水季)降雨量明显减少,以1月降水量最少。都柳江流域平均水面蒸发量约为775mm,呈现从南至北递减的趋势。都柳江流域径流主要来源于降雨补给,据多年监测数据,年均径流量约为78.7×108m3,年均径流深为680mm,年均径流系数约为0.51(左禹政,2017)。河谷夏热冬暖、霜期极短、热量充足。夏半年受太平洋暖湿气流影响,雨季开始早,5~10月降水量占全年的70%。由于山地与河谷的高差较大,河谷的局地气候与贵州省同纬度山地相比有较大的差异。由于河谷雨热同季,气温高、雨量充沛,植被生长茂盛。沿河谷形成的坝子是流域的水稻主产区,农作物可一年三熟。自然资源和生物多样性极为丰富(郑小波,2005)。 黔东南州洪涝灾害黔东南是全国28个重点林区之一,有林地面积达110.95万hm2,蓄积5853万m3,森林覆盖率为40.76%,居全省之首。但是受自然和长期人为因素的影响,特大洪涝灾害从上个世纪的50~60年代约5年一次上升到90年代1年一次,在1996年还出现1年三次。当年全州受灾人口达180万人,有6个县城、12个乡(镇)所在地遭洪水袭击,损坏房屋11.2万间,因灾死亡113人,受伤5339人,5.47万人无家可归;水毁各种桥涵1034座;中断公路79条次,损坏山塘、水库986处;淹没工矿企业313个、小水电站1087座,直接经济损失达30亿元。又如,2000年6月在相隔仅10天时间内全州发生两次罕见的洪灾,州内16个县(市)中有212个乡(镇)、4574个村、200.5万人受灾,直接经济损失达10亿元(聂飞,2001)。基于1961~2010年黔东南州16个站逐日降水资料,从1、2和3d洪涝指标体系出发,分析黔东南州洪涝的发生、变化和分布规律表明,50年间黔东南州共有46年发生过洪涝,平均每年7.66站次,多洪涝年集中在20世纪90年代以后,洪涝4月开始,10月结束,主要发生在5~9月;黔东南州从西南向东北洪涝逐渐减弱,麻江、丹寨和雷山西部为洪涝高发区;黄平西部、凯里、榕江西部、锦屏北部和从江为洪涝常发区;施秉、剑河、黎平、天柱和岑巩为洪涝少发区;镇远、三穗和台江为洪涝偶发区(田孟勤等,2016)。 1961~2010年黔东南州洪涝发生次数分月分布列表(站次)(田孟勤等,2016) 由上表可知,50年来黔东南州共发生洪涝383站次,平均每年7.66次,单站0.51次,洪涝开始期在4月,结束期在10月,主要发生在5~9月,其中洪涝最多的为7月,共发生145站次,其次为6月,发生121站次,11月~次年3月从未发生过洪涝;黔东南州各县市中丹寨县洪涝最多,50年共发生52次洪涝,麻江县次之,共发生42次,雷山、凯里、从江、锦屏、剑河、榕江和天柱均属于洪涝较多的县(市),50年来均发生超过20次洪涝;黎平、岑巩、施秉、镇远、台江和三穗属于洪涝较少的县,其中最多的是黎平和岑巩,50年共发生12次洪涝,最少的是三穗县,仅发生8次(田孟勤等,2016)。 1961~2010年黔东南州一般洪涝发生次数空间分布(单位:次)(田孟勤等,2016) 1961~2010年黔东南州重洪涝发生次数空间分布(单位: 次)(田孟勤等,2016) 黔东南州洪涝分区(田孟勤等,2016) 榕江县洪涝灾害榕江县的县城所在地古州镇位于县东南部,苗岭山脉南麓之都柳江畔,总面积5.08km2。榕江县地处都柳江中游,都柳江流域为扇形,地貌为中心峡谷地形,两岸高峻坡陡,坡面汇流时间短,流域处在黔东南稳定多雨区,受雷公山暴雨中心影响,每遇暴雨就产生峰高、量大的洪水导致洪灾。特别是县城古州镇地处都柳江、平永河、寨蒿河三江汇流处,县城下游诸葛洞至都仕河道又弯曲狭窄,河道下泄能力低。三江洪水经常遭遇洪水排泄不畅,加之现有防洪工程设施的防洪标准太低(仅为1~2年一遇洪水标准),所以县城区经常酿成洪灾(韩文林,2001)。洪灾历来是榕江人民的心腹大患。从清乾隆三十五年(公元1770年至)至2000年,共发生洪水灾害约29次。建国前15次,平均11.9a一次。1833年洪水最大洪峰流量1632m3/s,死亡一百余人,全城淹没水深达15m。其次是在1945年,城区淹没水深达12m以上。这两次洪水均为100年一遇以上洪水。建国后榕江县共发生洪灾14次,平均3.5a一次,从统计趋势看,建国后水灾多于建国前(韩文林,2001)。各次洪灾损失统计不详,但重现期不足20年一遇的1996年7月16日洪水灾害损失有较详细的统计:淹没耕地250.4hm2,水冲沙压耕地165.5hm2;淹没房屋3006栋,6012间,倒塌房屋176栋254间,冲走房屋87栋168间,近2万人受灾;公路、桥梁、街道、电力、通讯严重损毁。直接经济损失达到1.02亿元(韩文林,2001)。2000年6月21日,榕江县城区发生30年一遇洪水,县城4/5被淹没,淹没房屋7800栋,冲毁房屋1500栋,倒塌房屋2400栋,造成1.78万人无家可归,受灾人口2.3万人,死亡10人。水冲沙压耕地286.7hm2。县城供水设施损失严重,县城供电中断16小时。本次洪灾直接经济损失达2.6亿元(韩文林,2001)。榕江县地图(局部)(据互联网资料)都柳江的水文环境都柳江发源于贵州独山县的里纳九十九冲,全长365.5km,总落差1214.5m,平均坡降为0.33%。榕江县石灰厂水文站以上流域面积6554km2,榕江县城区以上都柳江面积4160km2,流经县境长77.3km,境内河流平均坡降0.38%。都柳江一级支流寨蒿发源于剑河县,在榕江县城汇入都柳江,主河道长102.9km,流域面积2334km2,河流平均比降0.84%。二级支流平永河发源榕江的蒿岳山,在县城的西北部与寨蒿河汇流入榕寨河,流域面积1086km2,河长91km,河流平均坡降0.99%(韩文林,2001)。榕江县城以上流域属中亚热带冬夏半湿润季风气候,气候温和,雨量充沛。年平均气温18.1℃。多年平均降雨量1211mm,多集中在4至9月份,降水量约占年降水总量的70%至80%,最大24小时降雨量排调站为213mm,县城气象站为212mm,永乐站为203mm(韩文林,2001)。把本、都江、石灰厂三个水文站能控制干流的洪水特性,寨蒿站基本能控制支流寨蒿河的洪水特性,唯有二级支流平永河没有水文站。根据把本、石灰厂、寨蒿河三站水文站同期资料年最大洪峰流量遭遇情况分析,把本站、石灰厂站年最大洪峰遭遇占52%;寨蒿站、石灰厂站年最大洪峰遭遇占40%;三站年最大洪峰遭遇占16%,但多为较大洪水。1945年、1996年、2000年洪水为流域性洪水(韩文林,2001)。根据地区洪水组成分析,把本站与石灰厂站年最大洪峰遭遇的年份中,把本站与石灰厂站洪峰流量比为2.8:10~6.4:10,变幅较大;寨蒿站与石灰厂站年最大洪峰遭遇的年份中,寨蒿站与石灰厂站洪峰流量比为3:10~9:10,变幅也较大;三站同时遭遇时,其洪峰流量比接近面积比。从历史洪水看,1945年、2000年流域性洪水,主要集中在干流上,1996年洪水主要集中在平永河、寨蒿河及都柳江中下游(韩文林,2001)。根据以上对榕江地理水文环境的特性,强化水土保持环境建设,在加强非工程措施建设的基础上,加强近期、远期防洪措施的建设,可以使榕江县城的防洪标准提高到50年一遇(韩文林,2001)。 都柳江流域岩性图 都柳江流域位于江南古陆台加里东期褶皱带南部和华南沉积带燕山期褶皱东南边缘。流域上游三都、独山一带以沉积岩分布为主,碳酸盐岩分布面广,岩溶较发育。流域中下游出露地层主要以下江群(又名板溪群)碎屑岩为主,硅酸盐岩分布较广(左禹政,2017)。黔东南的地层以寒武系、震旦系为主,成土母岩多为砂页岩、变质砂岩、砂质白云岩等。这些岩性风化快,发育的土壤质地疏松,极易被暴雨冲刷流失(聂飞,2001)。

贵州地形图

贵州地形图 贵州省的河流分布略图

贵州省的河流分布略图 贵州省推测隐伏断层构造,1.推测断层(编号);2.主要断层;3.正断层;4.逆断层;5.平移断层

贵州省推测隐伏断层构造,1.推测断层(编号);2.主要断层;3.正断层;4.逆断层;5.平移断层